La Chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano con il suo ricco apparato pittorico è uno degli edifici più interessanti e meglio conservati del Tesino. Essa venne costruita, probabilmente ex novo, nel 1436 per volontà del notaio Donato Peloso, ricco e influente personaggio della comunità locale, come recita la scritta sopra la porta laterale “1.4.3.6. HANC ECL(ES)IAM. FECIT. FIERI. DONAT(O). PELOX(O)”.

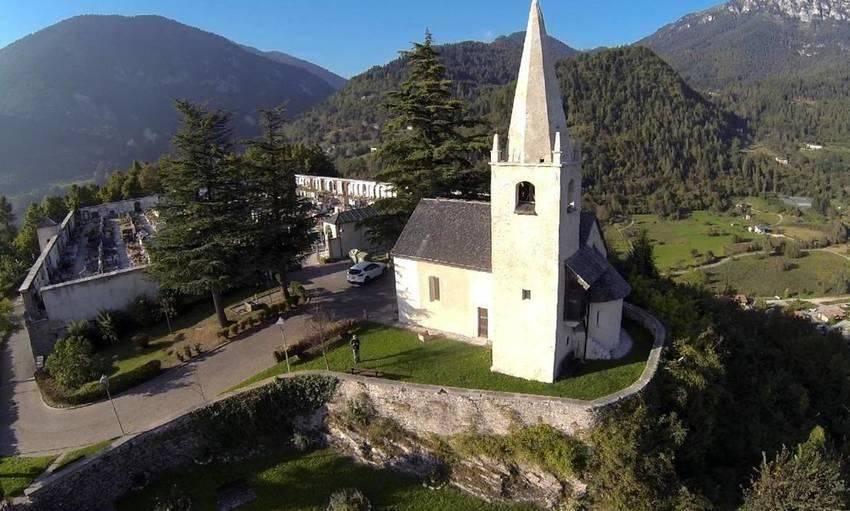

Si tratta di un edificio ad unica aula rettangolare, coperta da un soffitto ligneo a cassettoni di origine seicentesca, terminante con un’ampia abside semicircolare di ascendenza romanica, coperta da un catino a quarto di sfera e illuminata da tre finestrelle fortemente strombate. È affiancata sul lato occidentale da un robusto campanile di foggia romanico-gotica, coperto da una svettante cuspide piramidale affiancata da quattro piccoli acroteri della stessa forma. Una scala, inizialmente in pietra e poi in legno, porta a un piccolo ballatoio che immette in quella che un tempo era la casa canonica del cappellano da dove una scala interna sale alla cella campanaria. Al pianterreno del campanile è ricavato un piccolo locale adibito a sacristia, al quale si accedeva dall’esterno attraverso una porticina romanica posta sul lato occidentale, ora completamente murata e sostituita da un’altra porta aperta all’interno della chiesa in prossimità del presbiterio. La cella campanaria conserva una campana bronzea del XV secolo considerata una delle più antiche del Trentino. La facciata principale a capanna, simmetricamente ripartita da un portale centrale affiancato da due finestre laterali, aperte alla fine del XVI secolo, era preceduta da un portico, da tempo rimosso, sotto al quale si trovava un altare esterno demolito dopo il 1585.

L’interno si presenta completamente coperto da affreschi ancora ben conservati, nonostante alcune grandi lacune dovute all’apertura su tre pareti di varie finestre praticate presumibilmente nel Seicento. Gli affreschi, coperti di calce dopo il 1621 per ordine del vescovo di Feltre Agostino Gradenigo, furono scoperti casualmente nel 1927 da Ermete Sordo e, dopo essere stati liberati dallo scialbo, furono restaurati e integrati da Giuseppe Balata di Rovereto.

Lo spazio interno è scandito dalla sapiente disposizione del ciclo freschivo nel quale i riquadri di varie dimensioni con i santi protettori e gli altri soggetti sono disposti su due o tre registri senza soluzione di continuità lungo tutto il perimetro della struttura. Sulle pareti nord, ovest e sull’abside, una zoccolatura, costituita da una sequenza di drappi dipinti, completa la decorazione pittorica. Diversamente, sul lato meridionale la sequenza delle scene occupa con un terzo registro tutto lo spazio della parete arrivando fin quasi al pavimento.

La Leggenda dell’Impiccato

La parte dipinta che completa la parete sud, svolta in dodici scene su due registri, è senza dubbio, la più interessante dell’intero ciclo pittorico, non fosse altro che per il tema rappresentato e per la sua completezza. In essa il pittore ha voluto scandire la Leggenda dell’impiccato, il più popolare dei miracoli attribuiti a San Giacomo di Compostela, raccontato nella Legenda Aurea di Jacopo da Varagine e via via arricchito di nuovi particolari dall’immaginano popolare.

Il racconto di Sant’Ippolito si basa, infatti, su una versione del Miracolo dell’Impiccato circolante da tempi immemorabili nell’Italia del Nord il cui testo è stato pubblicato nel 1901 in un opuscolo fuori commercio e in un numero limitato di copie.

A Sant’Ippolito la sequenza della rappresentazione è la seguente: La partenza dei pellegrini per Santiago de Compostela (scena 1); I tre arrivano ad una locanda a Santo Domingo della Calzada e mentre sono seduti a cenare la locandiera s’invaghisce del ragazzo e tenta invano di sedurlo (scena 2); offesa per il rifiuto, mentre i tre dormono, infila una preziosa brocca nella bisaccia del ragazzo (scena 3); denunciato il furto e trovato l’oggetto nella bisaccia, il giovane viene condannato a morte (scena 4); il ragazzo viene impiccato sulla pubblica piazza davanti al giudice e a una folla (scena 5); i genitori riprendono il viaggio e arrivati alla meta pregano il Santo che li conforta e assicura loro che il ragazzo è ancora vivo (scena 6); ritornati sul luogo del patibolo, scoprono che il figlio impiccato, sostenuto dal santo, è miracolosamente vivo (scena 7); i genitori corrono dal giudice a narrare l’accaduto, ma il giudice incredulo, indicando due polli sullo spiedo, dice che se il loro figlio è vivo lo sono anche quelli (scena 8), immediatamente i polli riprendono vita e il giudice convinto del fatto ordina agli armigeri di calare dalla forca il ragazzo (scena 9); scoperta la verità, la turpe locandiera viene trascinata davanti al giudice (scena 10), la donna viene giudicata, torturata (scena 11) e condannata al rogo (scena 12).

In tutti i dodici riquadri, per una maggiore comprensione degli accadimenti, c’è un’ambientazione paesaggistica, urbana e scenografica assente nei restanti affreschi.